HENRY Ford llegó al Amazonas no en persona sino por ambición, con un gigante industrial decidido a someter la selva tropical a su voluntad.

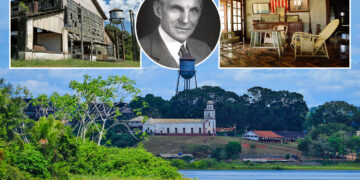

Lo que construyó fue audaz, extraño y condenado al fracaso: Fordlandia, una fantasía del Medio Oeste arrojada a las orillas del río Tapajós.

Ford había invertido casi dos décadas y de 20 millones de dólares ( de 200 millones de dólares hoy) en la jungla. Sin embargo, nunca puso un pie en Fordlandia.

Su objetivo era asegurar caucho barato y difundir los “valores estadounidenses”.

Pero, en cambio, se convirtió en uno de los colapsos corporativos espectaculares del siglo XX.

En la década de 1920, Ford Motor Company producía millones de automóviles.

El caucho, el elemento vital de los neumáticos, estaba controlado por las plantaciones británicas en Asia y los precios se estaban disparando.

La solución de Ford fue escapar del monopolio y plantar árboles de caucho en el lugar de donde procedían originalmente.

Compró de seis millones de acres de bosque amazónico y se propuso crear la plantación de caucho grande del mundo, junto con una ciudad modelo que llevaría su nombre.

En su apogeo, Fordlandia llegó a tener de 7.000 residentes, con 800 casas alineadas como un suburbio estadounidense en el trópico.

Una escuela, un hospital, un aserradero, una central eléctrica e incluso una piscina le daban al puesto de avanzada el aspecto brillante de una ciudad en auge, al menos desde la distancia.

Ford no sólo quería caucho. Quería construir la civilización.

Proclamó en 1928: “No vamos a América del Sur a ganar dinero, sino a ayudar a desarrollar esa tierra maravillosa y fértil”.

Lo que siguió fue un intento extraordinario de transformar una porción de Brasil en una pequeña ciudad estadounidense.

Casas prefabricadas de tablillas, aceras bien cuidadas, una planta de energía, un hospital, un campo de golf, una biblioteca y un cine surgieron de la selva.

Las calles se trazaron en cuadrículas, se impulsó el inglés y se prohibió el alcohol.

Los trabajadores –tanto estadounidenses como brasileños– soportaron lecturas obligatorias de poesía, bailes en cuadrilla y cantos.

Y en la sala de espectáculos se proyectaban películas de Hollywood en medio de las viñas y el calor.

La obsesión de Ford por la ingeniería del estilo de vida fue aún lejos.

Prohibió por completo la carne, imponiendo sus ideales vegetarianos a una fuerza laboral que vivía en una región basada en la pesca y la caza.

Las comidas se convirtieron en un problema diario cuando los trabajadores se quejaron de que la cantina servía comida blanda y ligera en proteínas, no apta para los hombres que atravesaban el calor de la jungla.

Ford incluso ordenó a los trabajadores leer poesía en su tiempo libre, un mandato extraño que se convirtió en una de las reglas resentidas en todo el puesto de avanzada en la jungla.

Se suponía que Fordlandia era una comunidad ordenada, moral y eficiente.

Pero se convirtió en una olla a presión y la goma nunca llegó.

La ciudad misma quedó dividida en dos. En la colina, la prístina “Villa Americana” albergaba a gerentes estadounidenses en casas limpias y con agua corriente.

Abajo, la mayoría de los trabajadores brasileños vivían en chozas básicas, dependían de pozos y a menudo carecían de alimentos, en una jerarquía que generó un profundo resentimiento mucho antes de que estallaran los disturbios.

Ford, conocido por su desinterés por los botánicos, plantó árboles jóvenes en hileras ordenadas, exactamente de la manera en que los árboles de caucho no deberían cultivarse en el Amazonas.

La plaga arrasó las plantaciones y los pocos árboles que sobrevivieron apenas produjeron látex.

La malaria afectó a la fuerza laboral y, en 1930, el resentimiento explotó.

Los trabajadores irrumpieron en el café, destrozaron equipos, volcaron vehículos y persiguieron a los gerentes hasta los muelles.

Los ejecutivos escaparon en barco y rogaron a Juan Trippe de Pan Am que enviara tropas brasileñas para restablecer el orden.

Muchos trabajadores ya habían renunciado a las asfixiantes normas de Ford.

A sólo cinco millas de distancia construyeron una ciudad de escape no oficial con un grupo de bares, clubes e incluso un burdel, donde el alcohol fluía libremente y las regulaciones puritanas de Ford desaparecían en el momento en que caía la noche.

Pero Fordlandia siguió tambaleándose.

Bajo la dirección de Archibald Johnston, se pavimentaron las carreteras, se terminaron las casas y el complejo de entretenimiento prosperó.

Por un breve momento, el sueño utópico volvió a la vida. Pero la crisis del caucho nunca cedió.

Una segunda plantación, Belterra, ofrecía algunas esperanzas, pero después de una década produjo sólo 750 toneladas, muy lejos del objetivo de Ford de 38.000 toneladas.

El experimento brasileño de Ford parecía aún peor si se lo comparaba con las promesas originales: vastas plantaciones de 3,5 millones de árboles de caucho debían convertir el Amazonas en la fábrica personal de Ford.

En cambio, los hongos en las hojas, las plagas y el suelo pobre dejaron las arboledas atrofiadas, enfermizas y casi inútiles.

Mientras tanto, en los barrios de los trabajadores, el “estilo de vida estadounidense” chocaba implacablemente con la realidad amazónica.

Las dietas estrictas, los turnos de 9 a 5 en medio de un calor intenso, la prohibición del alcohol y las expectativas de comportamiento en el Medio Oeste alimentaron una tensión constante.

Algunos gerentes colapsaron y uno incluso se ahogó en una tormenta.

Los trabajadores brasileños, atraídos por los salarios y las promesas, sufrieron condiciones brutales y enfermedades tropicales.

Ford pagaba 35 centavos al día, muy por encima de los salarios locales, y proporcionaba atención sanitaria y vivienda gratuitas.

Pero ninguna cantidad de dinero en efectivo suavizó el trabajo agotador, las rutinas rígidas o la sensación de que la ciudad empresarial era menos una utopía y una dictadura con un campo de golf.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Ford –envejecido y enfermo– había terminado con su sueño.

Su nieto, Henry Ford II, actuó rápidamente para reducir las pérdidas de la empresa.

En 1945, Fordlandia y Belterra fueron vendidos nuevamente a Brasil por una fracción de su costo.

El personal estadounidense se fue durante la noche, dejando que la maquinaria se oxidara, las casas se pudrieran y la icónica torre de agua (con el logotipo de Ford descolorido) para vigilar el fallo.

La ciudad no murió con un estallido, sólo un desvanecimiento largo y lento.

Durante décadas, su población cayó por debajo de 100 habitantes.

Los lugareños recorrieron tiendas abandonadas, fábricas silenciosas y equipos destrozados mientras la selva tropical regresaba.

A principios de la década de 2000, Fordlandia era una auténtica ciudad fantasma, un grupo de familias dispersas que vivían fuera de la red en casas estadounidenses centenarias, mientras la jungla se tragaba todo lo de.

El hospital permaneció vacío, se buscaron piezas de fábrica en busca de chatarra y el campo de golf volvió a ser un sotobosque salvaje.

Pero la historia no terminó en una ruina total.

Hoy en día, unas 3.000 personas viven en Fordlandia.

La mayoría no están allí por la historia, sino por el trabajo, la vida y los negocios básicos de una ciudad amazónica moderna.

Las antiguas casas americanas siguen en pie y la torre de agua todavía se eleva por encima de todo.

Fordlandia fue concebida como la fusión definitiva de poder industrial e ingeniería social.

Fue el intento de un multimillonario de domar tanto el capitalismo como la selva amazónica. Pero no logró ninguna de las dos cosas.